Mit diesem Beitrag widmen wir uns der Traumatologie um das Ellbogengelenk und beginnen mit der Ellbogenluxation. Die Ellbogenluxation ist die zweithäufigste Luxation eines grossen Gelenkes nach Luxationen der Schulter.

Bei Kindern ist es die häufigste Luxation eines grossen Gelenkes. Junge Patienten sind aufgrund der meist höheren sportlichen Aktivität eher betroffen. Verschiedene Richtungen der Luxation sind möglich, wobei die Luxation nach postero-lateral den Grossteil ausmacht.

Als häufigster Trauma-Mechanismus wird der Sturz auf den ausgestreckten und supinierten Arm in Kombination mit einem Varus- oder Valgus-Stress beschrieben.

Klinische Untersuchung

Das Gelenk wird schmerzbedingt in der Regel am Körper gehalten und von den Patienten mit der Gegenseite gestützt. Wir achten inspektorisch insbesondere auf Verletzungen der Haut und Fehlstellungen. Weiter ist die Überprüfung der peripheren Durchblutung, Motorik und Sensibilität entscheidend, da es bei Ellbogenluxationen zu Verletzungen von Gefässen oder Nerven kommen kann. Eine Bewegungsprüfung ist schmerzbedingt in der Regel nicht möglich.

Radiologische Diagnostik

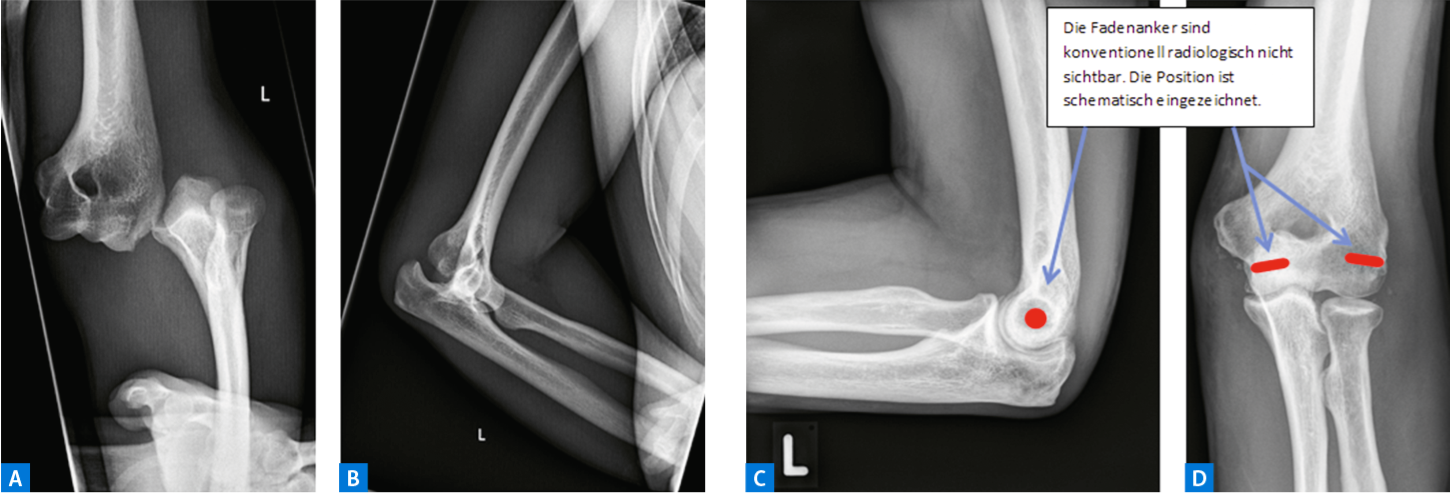

Standardröntgenbilder des betroffenen Ellbogens in 2 Ebenen reichen für die erste Beurteilung aus. Wir beurteilen primär die Luxationsrichtung sowie Begleitverletzungen

der knöchernen Strukturen.

Klassifikation

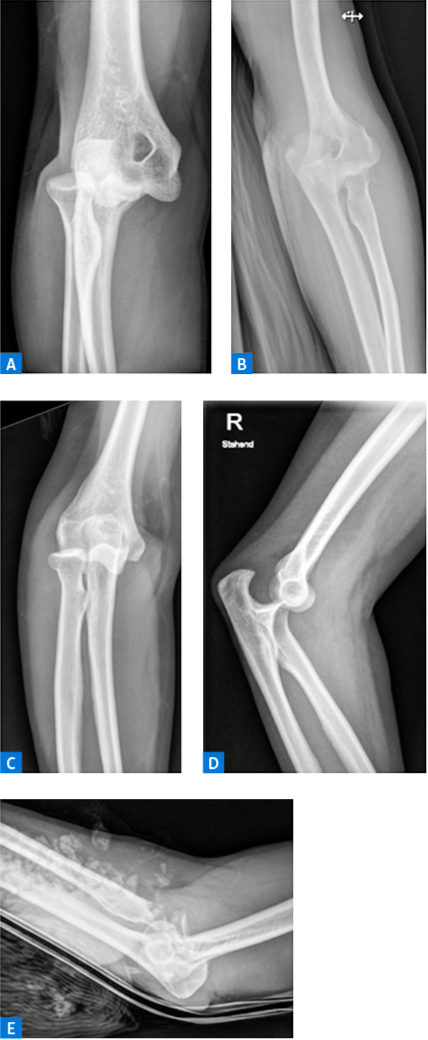

Die Einteilung in einfache und komplexe Luxationen ermöglicht in Kombination mit der Luxationsrichtung eine rasche Klassifikation der Verletzung (Abb. 1).

Bei einfachen Luxationen (auch «simple» Luxationen) kommt es zu keiner knöchernen Begleitverletzung. Komplexe Luxationen haben mindestens eine knöcherne Komponente. Die Luxationsrichtung ist in den meisten Fällen (bis zu 80 %) nach postero-lateral. Weiters gibt es die Luxation nach postero-medial, rein posterior oder die «reitende» Luxation

(auch perched dislocation).

Notfall-Therapie (Sofortbehandlung auf der Notfallstation)

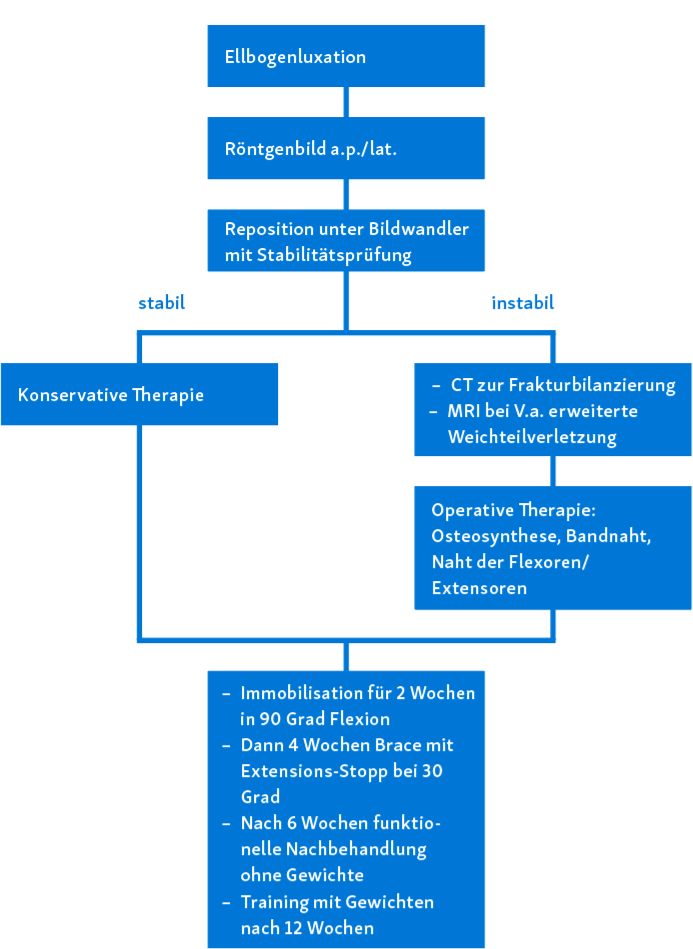

Nach einer radiologisch bestätigten Luxation des Ellbogens muss das Gelenk notfallmässig reponiert werden (Abb. 3).

Auf die Stabilitätsprüfung der Bänder kann jedoch verzichtet werden, da diese sicher gerissen sind. Entscheidend ist jedoch der stabile Bewegungsumfang nach Reposition.

Zur geschlossenen Reposition einer Ellbogenluxation gehört auch die Dokumentation des stabilen Bewegungsumfanges.

Für die Durchführung der geschlossenen Reposition einer Ellbogenluxation empfiehlt sich eine Kurznarkose. Bei schmerzfreiem Patienten und guten Bedingungen kann so das Gelenk relativ einfach reponiert, aber auch das Reluxationsrisiko direkt beurteilt werden. Der Grad der Streckung, ab welchem der Ellbogen reluxiert, gibt Aufschluss über die Stabilität und somit auch über die weitere Nachsorge. Ist beispielsweise ein Ellbogen nach einer einfachen postero-lateralen Luxation bis ca. 30 Grad Flexion stabil, kann die Therapie konservativ erfolgen (Abb. 2).

Ist ein Ellbogen nach Luxation nur in 90 Grad stabil und reluxiert bereits bei geringer Bewegung in die Streckung, ist die operative Therapie das Mittel der Wahl.

Nachsorge nach erfolgter Notfall-Therapie und weitere Bildgebung

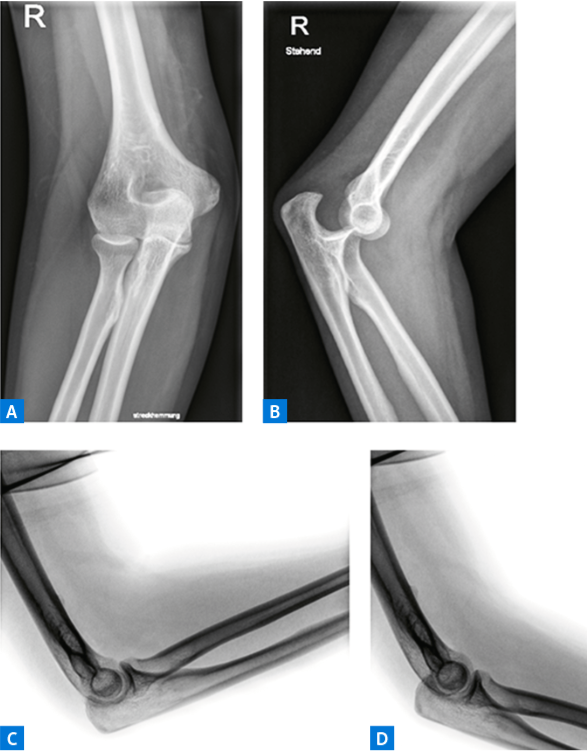

Konservative Therapie

Eine einfache Ellbogenluxation mit stabilem Bewegungsumfang nach Reposition kann konservativ therapiert werden (Abb. 3). Initial wird das Gelenk in einer Ellbogenklettschiene in 90 Grad Flexion ruhiggestellt. Die angrenzenden Gelenke (Schulter und Hand) werden unmittelbar mobilisiert. Im Rahmen der Nachkontrolle nach 14 Tagen wird auf eine Schiene

mit freier Flexion und Extensionsstopp bei 30 Grad gewechselt (Abb. 4), da in den letzten 30 Grad der Ellbogen hauptsächlich ligamentär stabilisiert ist und somit die Bänder in diesem Bereich am meisten beansprucht werden.

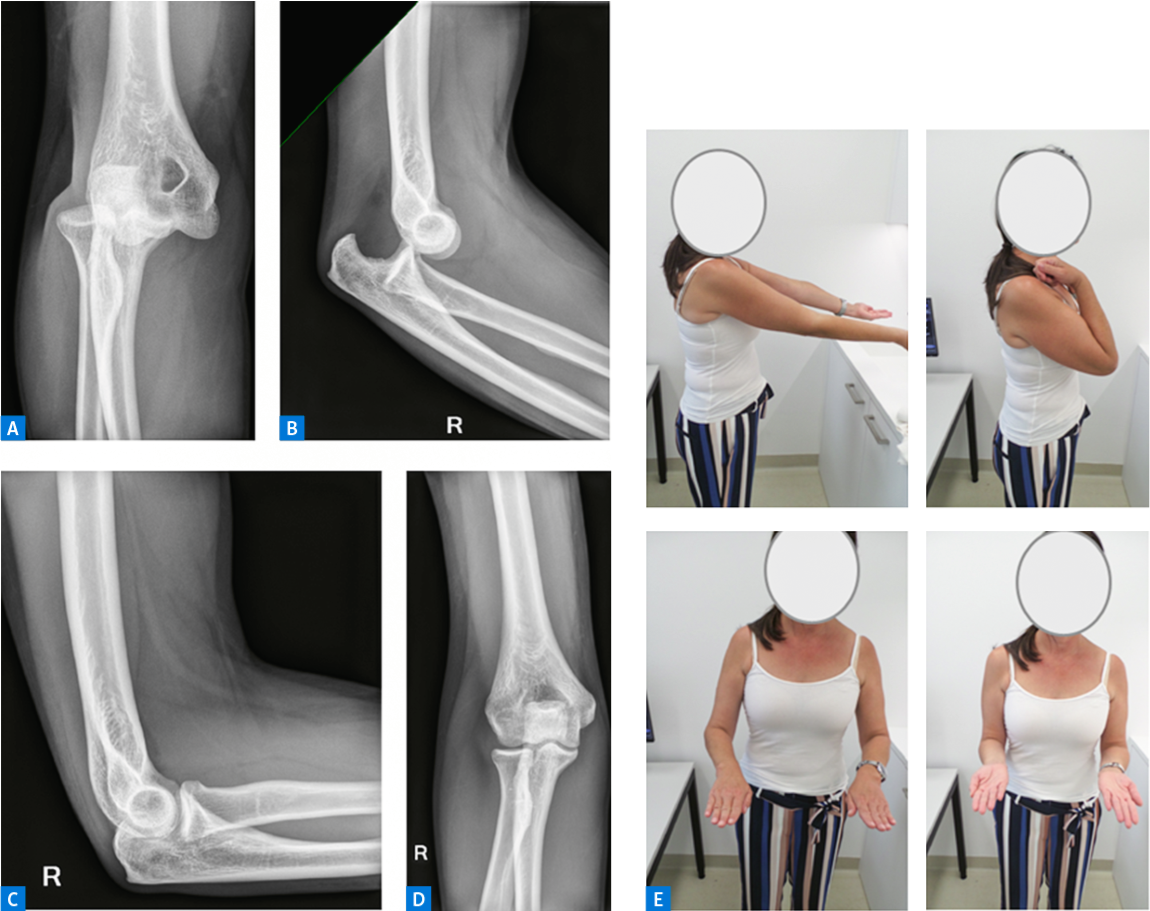

Nach 6 Wochen und weiterhin radiologisch korrekt zentriertem Gelenk kann die Beweglichkeit aktiv und passiv freigegeben und intensiviert werden. Der Kraftaufbau erfolgt nach 3 Monaten (Abb. 5).

Operative Therapie bei einfachen Luxationen mit Begleitverletzungen

Luxationen mit erheblichen Begleitverletzungen der umliegenden Strukturen (Flexoren, Extensoren, Knorpelschaden, osteo-chondraler Defekt) müssen in der Regel operativ versorgt werden (Abb. 6).

Klinisch zeigen sich in diesen Fällen oft ausgeprägte Hämatome, die weit in den Ober- und Unterarm reichen. In diesen Fällen kann das MRI zur Beurteilung

der Begleitverletzungen wichtig sein.

Das MRI ist vor allem zur erweiterten Beurteilung von Begleitverletzungen der Weichteile hilfreich.

Über Ankersysteme werden die in der Regel am Humerus abgerissenen Bänder angeschlungen und an ihren ursprünglichen Ansatz (auch Footprint) refixiert. Über die gleichen Fäden kann auch die abgerissene Muskulatur (Flexoren und Extensoren) refixiert werden.

Operative Therapie bei komplexen Luxationen

Bei komplexen Luxationen, also Luxationen mit begleitenden Frakturen, erfolgt die Therapie operativ (Abb. 7).

Neben der Bandrekonstruktion erfolgt hier zusätzlich eine Osteosynthese der beteiligten Knochen oder in schweren Fällen ein Gelenkersatz. Zu den wichtigsten knöchernen Stabilisatoren des Ellbogens zählen der Processus coronoideus der Ulna sowie das Radiusköpfchen. Sind beide Stabilisatoren betroffen, handelt es sich um eine «unhappy triad» des Ellbogens. Coronoid-Frakturen (> 50 % der Höhe) müssen fixiert werden. Das Radiusköpfchen ist nach einer Luxation mit gerissenem medialem Ligament der wichtigste Stabilisator gegen Valgus-Stress. Somit muss es stabil fixiert werden. Ist dies nicht möglich, muss es mittels Radiusköpfchenprothese ersetzt werden. Eine direkte Entfernung des Radiusköpfchens ist unter diesen Umständen jedoch verboten. Auch eine Läsion am distalen posterioren Humerus (Osborne-Cotterill Läsion) kann adressiert werden, um zusätzliche Stabilität zu erreichen.

Outcome

Nach korrekter Behandlung haben sowohl die einfachen als auch die komplexen Luxationen ein gutes Outcome. Als häufigste Langzeit-Beeinträchtigung bleibt ein leichtes Streckdefizit (vgl. klinische Bilder in Abb. 5 und 7). Dadurch fühlen sich die Patienten in der Regel nicht wesentlich beeinträchtigt.

Zudem sind vor allem nach komplexen Luxationen häufig radiologische Arthrosezeichen im längeren Verlauf nachweisbar, welche jedoch in den meisten Fällen keiner weiteren Behandlung bedürfen. In seltenen Fällen kann eine persistierende chronische Instabilität entstehen.

Persistierende Instabilität als mögliche Folge

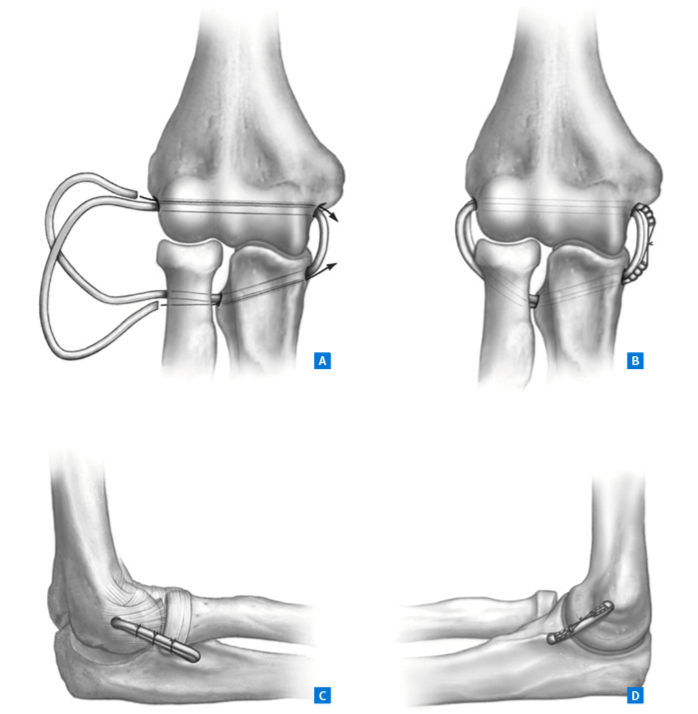

Eine persistierende Instabilität nach korrekt behandelten einfachen oder komplexen Luxationen ist selten. Tritt sie dennoch auf, kann eine mediale oder laterale Bandrekonstruktion erforderlich werden. Je nachdem können die Bänder entweder einzeln mit einer Auto- oder Allograft Sehne rekonstruiert werden. Mit der «box-loop» Technik (Abb. 8) können

beide Bänder gleichzeitig rekonstruiert werden (Finkbone, O’Driscoll, JSES 24, 2015).

Die Transplantatsehne wird über Bohrkanäle durch den Humerus und die Ulna gezogen und verknotet, wobei sie eine Schlaufe («box-loop») bildet.