Finanzierung und Transparenz

Rheuma Schweiz finanziert sich aus Sponsoringbeiträgen von Pharmafirmen. Die breite Abstützung durch mehrere Pharmafirmen garantiert eine ausgewogenen und unabhängige Leistungserbringung. Sämtliche Services von Rheuma Schweiz werden den Ärzten kostenlos angeboten. Das Kantonale Steueramt Zürich hat Rheuma Schweiz am 1. Januar 2016 die Steuerbefreiung erteilt. BDO Schweiz, als staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen, ist die Revisionsstelle von Rheuma Schweiz.

Sponsoring Pharmafirmen 2025

- AbbVie AG

- Amgen

- AstraZeneca AG

- CSL Vifor Pharma Switzerland AG

- Eli Lilly (Suisse) SA

- Gebro Pharma AG

- IBSA Institut Biochimique SA

- Johnson & Johnson

- Novartis Pharma Schweiz AG

- Pfizer AG

- Roche Pharma (Schweiz) AG

- Sandoz Pharmaceuticals AG

- sanofi-aventis (schweiz) ag

- UCB-Pharma AG

Transparenz

Rheuma Schweiz verpflichtet sich den Verhaltenskodex und die Offenlegungspflicht der pharmazeutischen Industrie in der Schweiz vom 4. Dezember 2003, welcher letztmals am 14. Mai 2020 (Stand: 1. Januar 2021) revidiert wurde, einzuhalten.

Partnermodell & Sponsoring

Um sämtliche Services von Rheuma Schweiz den Ärzten unentgeltlich anbieten zu können, ist Rheuma Schweiz auf die finanzielle Unterstützung durch Sponsorings der Pharma-Industrie angewiesen.

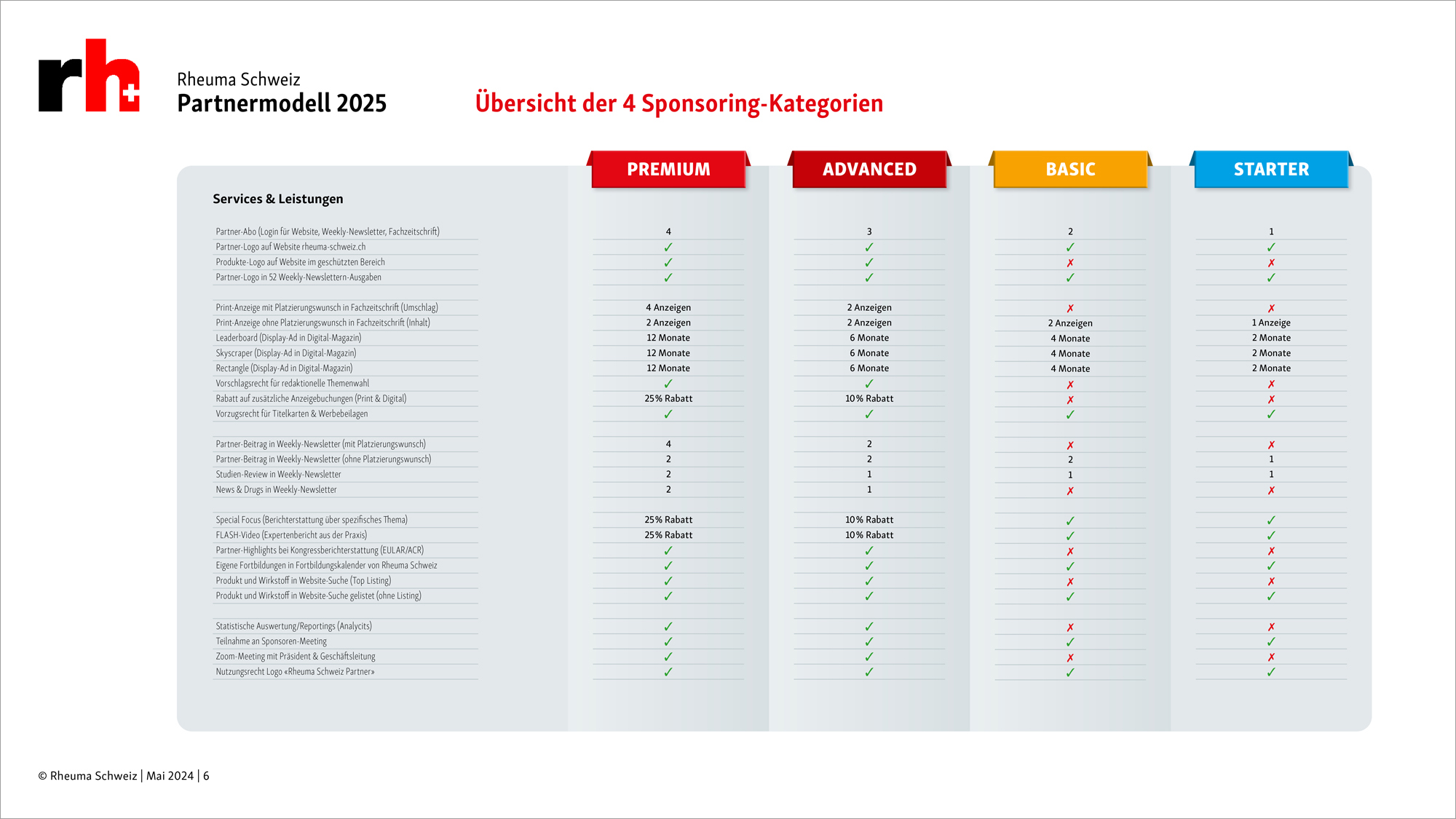

Den Industriepartnern stehen 4 Sponsoring-Kategorien zur Auswahl, welche den individuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten angepasst und/oder erweitert werden können.

PREMIUM – ADVANCED – BASIC – STARTER

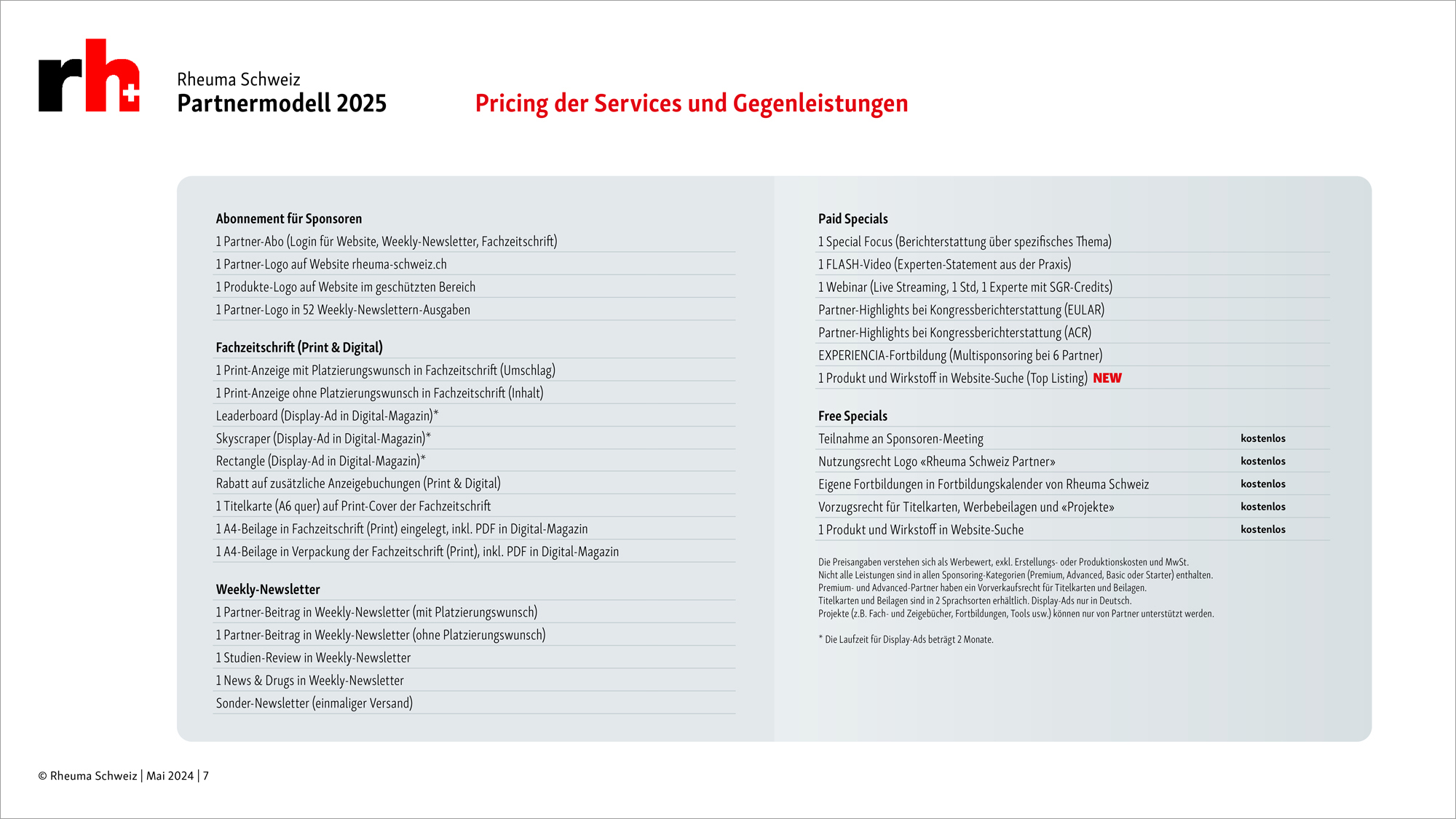

Services und Gegenleistungen

Stand: Oktober 2024

Mediadaten für Rheuma Schweiz Fachzeitschrift (Print- & Digital-Magazin) und Weekly-Newsletter

In den folgenden PDF-Dokumenten finden Sie detaillierte Informationen zu:

- Erscheinungsdaten und Schwerpunkt-Themen für Print-Magazin

- Technische Spezifikationen für A4-Print-Anzeigen

- Pricing und technische Angaben für Titelkarten und Beilagen

- Technische Spezifikationen für Partner-Beiträgen in Weekly-Newsletter

- Technische Spezifikationen für Display Ads in Digital-Magazin

- Weekly-Newsletter-KPIs inkl. Reportings

Rheuma Schweiz Fachzeitschrift (Print- und Digital-Magazin)

Mediadaten Fachzeitschrift 2025

Rheuma Schweiz Weekly-Newsletter

Netzwerkpartner

Die Schweizerische Gesellschaft für Rheumatologie (SGR) ist die medizinische Fachgesellschaft der im Bereich Rheumatologie tätigen Ärzte. Rheuma Schweiz und die SGR arbeiten in verschiedenen Bereichen zusammen und verfolgen gemeinsam definierte Ziele. Die ärztlich geleiteten Fortbildungsangebote von Rheuma Schweiz werden von der SGR mit Fortbildungscredits anerkannt. www.rheuma-net.ch

Die SCQM Foundation (Swiss Clinical Quality Management in Rheumatic Diseases) betreibt in enger Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Gesellschaft für Rheumatologie (SGR) ein nationales Register für entzündlich rheumatische Krankheiten. Dieses Register kann vom Rheumatologen dank des integrierten Rückmeldesystems als Qualitätsmanagement der Behandlung und als Basis für die Diskussion mit dem Patienten genutzt werden. www.scqm.ch

Die Rheumaliga Schweiz engagiert sich als eine gemeinnützige Gesundheitsorganisation für zwei Millionen Rheumabetroffene in der ganzen Schweiz. Organisatorisch besteht sie aus einer nationalen Geschäftsstelle mit Sitz in Zürich und 17 kantonalen und regionalen Rheumaligen sowie sechs nationalen Patientenorganisationen. www.rheumaliga.ch

Erkenntnisse & Empfehlungen

betreffend COVID-19

Geschätzte Kollegin, geschätzter Kollege

In der Praxis besteht ein hoher Bedarf an Aufklärung für unsere Rheuma-Patientinnen und Patienten. Fast täglich erscheinen Nachrichten über neue Erkenntnisse betreffend Impfung, Medikamente, Auffrischimpfung, was die Übersicht schwierig macht. Eine stets ausgewogene und aktualisierte Stellungnahme betreffend all diesen Fragen ist wichtig.

Die Schweizerische Gesellschaft für Rheumatologie (SGR) und die Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie (DGRh) bieten in dieser Hinsicht die besten Unterlagen. Diese äusserst nützlichen Informationen empfehlen wir Ihnen sehr:

SGR:

www.rheuma-net.ch/de/fachinformationen/coronavirus

Andere Quellen der Information:

American College of Rheumatology (ACR):

www.rheumatology.org/Practice-Quality/Clinical-Support/COVID-19-Guidance

British Society of Rheumatology (BSR):

www.rheumatology.org.uk/practice-quality/covid-19-guidance

Ab November 2021 ist die dritte Impfung (Booster-Impfung) in der Schweiz für über 16-Jährige zugelassen.

Rheumatherapien & Impfung während der Coronapandemie

(Stand: 17. März 2021)

Das lebensbedrohliche Coronavirus stellt uns Ärzte vor Herausforderungen in der Betreuung unserer Patienten mit chronisch entzündlichen Erkrankungen. Das im Allgemeinen erhöhte Infektrisiko der Autoimmunkrankheiten wie auch die immunsuppressiven Therapien erhalten dadurch noch mehr Gewicht.

Allgemeine Erkenntnisse

Zur Zeit bleibt unklar, ob jede Autoimmunerkrankung per se mit einem erhöhten Risiko für eine Covid-19-Infektion und einen schweren Krankheitsverlauf einhergeht. Die CDC (Centers for Disease Control and Prevention, USA, www.cdc.gov) listet in der neusten Ausgabe ein gesichertes erhöhtes Risiko für eine schwere Corona-Erkrankung für folgende Krankheiten/Situationen: Malignome, chronische Nierenkrankheiten, COPD, Herzkrankheiten, starke Adipositas, Diabetes mellitus II, Schwangerschaft und Nikotinkonsum sowie Immunsupprimierte nach Organtransplantation; ein möglicherweise erhöhtes Risiko für Asthma, zerebrovaskuläre Erkrankungen, Hypertonie und nebst anderen für Patienten mit Immusuppressiva inkl. Kortikosteroidtherapie[43].

Bei Patienten mit rheumatischen Autoimmunerkrankungen lässt sich das Risiko weder in Bezug auf Infektanfälligkeit noch schweren Krankheitsverlauf sicher beurteilen; entsprechende Untersuchungen zeigten sowohl ein erniedrigtes/kein Risiko[37, 49, 50], wie auch ein erhöhtes Risiko für Autoimmunkrankheiten[44, 45, 47]. Interessanterweise scheinen systemische Autoimmunerkrankungen mit einem höheren Risiko für Hospitalisation einherzugehen als chronische Arthritiden[46].

Ein erhöhtes Risiko besteht, abgesehen von einer hohen Krankheitsaktivität, wie in der allgemeinen Bevölkerung bei Vorliegen von bestimmten Risikofaktoren, welche bei systemischen Autoimmunerkrankungen gehäuft anzutreffen sind: Alter (> 70); Komorbidität (interstitielle Lungenerkrankung, COPD/Asthma; arterielle Hypertonie systemisch und pulmonal; renale Erkrankung (entzündlich, Insuffizienz); Neutropenie; Lebererkrankung; Diabetes mellitus; KHK) [42, 47].

Erstaunlicherweise entpuppte sich die Immunsuppression (mit Ausnahme der Glukokortikoide) in den Analysen der Schwererkrankten und Todesfälle bei COVID-19 nicht als Risikofaktor, dies ganz im Gegensatz zur Influenza[2, 1, 34]; für Rheumapatienten scheinen immunsuppressive Basistherapien mit bDMARDs und tsDMARDs keine nachteiligen Wirkungen zu entfalten[28, 34, 42, 58], dies mit Ausnahme von Glukokortikoiden in einer Dosierung von 10 mg Prednisonäquivalent oder mehr [34, 41]. Möglicherweise hängt dieses niedrige Risiko der Rheumapatienten unter anderem auch mit deren umsichtigen Verhalten im Umgang mit den empfohlenen Hygienemassnahmen zusammen[34].

Alle Rheumapatienten sollen ihre Medikation weiterführen (die erhöhte Krankheitsaktivität bei Absetzen von Medikamenten würde ein höheres Risiko darstellen als die Immunsuppression).

Basistherapien allgemein

Rheumapatienten ohne Infektzeichen

Allgemein wird empfohlen, eine bestehende Basistherapie (inklusive Glukokortikoide bis 10 mg/Tag) unverändert fortzuführen[34, 32, 31, 5].

Bei Neubeginn/Umstellung einer Basistherapie ist wie vor der Covid-19-Pandemie zu verfahren[31]. Sulfasalazin und/oder Hydroxychloroquin sind gegenüber Methotrexat (MTX) und Leflunomid vorzuziehen. Wenn die Indikation für einen Einsatz von b- oder ts-DMARDs gegeben ist (hohe Krankheitsaktivität, ernste Prognose), wird empfohlen, Medikamente mit kurzer Halbwertszeit einzusetzen.

Falls möglich, sollte auf die Gabe von hochdosierten Glukokortikoiden verzichtet werden[34]. Allerdings können letztere bei schweren organbedrohenden Erkrankungen notwendig sein.

Rheumapatienten mit COVID-19 Infekt

Patienten mit positivem Test auf SARS-CoV-2 (PCR) ohne Covid-19-Infektzeichen:

Ein Pausieren oder Hinauszögern der ts- oder bDMARD-Therapie wird empfohlen (DRGh 31); cs-DMARDs sollten nicht abgesetzt werden.

Patienten mit positivem Test auf SARS-CoV-2 (PCR) und Covid-19-Infektzeichen:

In dieser Situation wird ein Pausieren/Absetzen der DMARD-Therapie empfohlen[31, 33, 48].

Spezielle Aspekte einzelner Substanzen betreffend Infektrisiko

Methotrexat und andere csDMARDs scheinen bei der Behandlung der Rheumatoiden Arthritis nicht mit einem allgemein erhöhten Infektrisiko einherzugehen, wenn nicht zusätzlich Glukokortikoide verabreicht werden[10]; mitunter fand sich sogar ein erniedrigtes Risiko[11, 12]. Da die verfügbaren Studien nicht bezüglich Infekterreger differenzieren, lässt sich kein Schluss über das Risiko bei viralen Erregern ziehen. Bei MTX ist allenfalls ein Wechsel von Folsäure auf Folinsäure (7.5 mg am Folgetag) zu erwägen (hebt die antiproliferative Wirkung von MTX auf Lymphozyten auf ohne Minderung der Wirkung1.

Generell ist das Infektrisiko unter bDMARDs gegenüber csDMARDs etwas erhöht. Dabei scheint Abatacept gegenüber anderen bDMARDs günstiger abzuschneiden[13]. Betreffend virale Infekte zeigen TNF-Blocker kein erhöhtes Krankheits-/Komplikationsrisiko für Influenza[14]. Möglicherweise wirken sich Zytokinhemmer günstiger aus als T- und B-Zell gerichtete Medikamente. Bei Therapie mit Rituximab erwägen, ob 1 Stoss genügt oder/und das Applikationsintervall zwischen den Behandlungen verlängert werden kann[48].

Unter JAK-Inhibitoren (tsDMARDs) besteht ein erhöhtes Risiko für Infektionen mit Herpes Zoster Virus[15, 16, 17], während opportunistische Infekte etwa gleich häufig wie bei bDMARDs auftreten[30]. Am ehesten handelt es sich dabei um einen Klasseneffekt der JAK-Hemmer[8]. Daten zu viralen respiratorischen Infekten fehlen.

Spezielle Aspekte einzelner Substanzen betreffend schweren Krankheitsverlauf

Glukokortikoide sollen nicht abrupt abgesetzt, sondern ebenfalls fortgeführt werden (Dosis: so wenig wie nötig). Injektionen mit Glukokortikoiden nur, wenn nicht verzichtbar (potentielle Verschlechterung bei Status der Inkubation/späterer Covid-19-Infektion; die WHO empfiehlt das Vermeiden von Glukokortikoiden bei akuter respiratorischer COVID-19-Infektion[9]). Glukokortikoide bilden indessen eine effektive und bisher einzig belegte Behandlung bei schwererkrankten Covid-19 Patienten[52, 23].

Unter Basistherapien, namentlich TNF-Blocker und Il-6-Inhibitoren sowie csDMARDs wie MTX, scheint kein erhöhtes Risiko für eine schwere COVID-19 Erkrankung zu bestehen[54]. Unter Therapie mit Biologics scheint im Gegensatz zu Glukokortikoiden kein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf vorzuliegen[58]; die entscheidenden Risikofaktoren sind ähnlich wie in der allgemeinen Bevölkerung: Komorbiditäten und hohes Alter[55].

COVID-19-Langzeitfolgen

SARS-CoV2 Infektionen können in fast allen Organen funktionelle und strukturelle Auswirkungen nach sich ziehen. Bei Patienten nach Coronavirus-Erkrankungen sind persistierende Symptome häufig; solche können in fast 90% noch 60 Tage nach Diagnosestellung festgestellt werden[39]. Aber auch Langzeiteffekte (Post-Covid-Syndrom) werden immer häufiger beschrieben. Grundlage dieser Störungen bilden eine Koagulopathie in Zusammenspiel mit einer Entzündung[39].

Auffällig ist eine Häufung der Langzeitfolgen bei jungen Patienten im Alter 30–50 mit initial mildem Krankheitsverlauf. Spätfolgen betreffen unter anderem Herzkreislauf (Myokardinfarkt[39]), Lunge (Atemnot), Nieren (Versagen), aber auch neurologische und neuropsychologische Störungen[40] wie Schlaganfall, Enzephalopathien und periphere Neuropathien (Guillain-Barré Syndrom, Paresen), kognitive Einschränkungen und ganz besonders eine teils ausgeprägte Fatigue. Angesichts der häufigen kardiovaskulären Komplikationen ist die Bedeutung der Behandlung von entsprechenden Risikofaktoren bei entzündlich rheumatischen Erkrankten umso wichtiger.

Impfung

Seit Dezember 2020 sind nun die Vakzinationen in verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen Präparaten im Gange. Die Impfstrategie des Bundes schliesst in der ersten Priorität der Impfung ein Alter > 65 Jahre (in einzelnen Kantonen > 75) sowie bei < 65 Jahren Patienten unter Immunsuppression ein[57].

In der Schweiz sind bisher 2 Präparate zugelassen: mRNA-1273 (Moderna) und BNT162 (BioNTech/Pfizer). Beides sind sogenannte mRNA-Vakzine[56].

Daten zur Wirksamkeit und zur Sicherheit bei Patienten mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen bzw. bei Patienten unter immunsuppressiver/immunmodulierender Therapie gibt es bisher nicht, zumal keine solchen Patienten in die klinischen Vakzine-Trials eingeschlossen wurden[51].

Allgemein sind Totimpfstoffe uneingeschränkt einsetzbar. Dazu gehören auch Vakzine auf der Grundlage nicht-replizierbarer Vektoren (AZD1222 von Astra Zeneca; von der Schweiz bestellt aber nicht zugelassen) und auf der Grundlage von mRNA (sogenannte mRNA-Vakzine). Zu den Vektorvakzinen gehört auch Ad26.COV2.S von Johnson/Johnson, Ende Februar 2021 in den USA (und in der Folge auch in anderen Ländern) zugelassen; der Bund verzichtete auf eine Bestellung dieser Vakzine, da eine Lieferung in die Schweiz erst viel später erfolgen könnte. Andere Vakzine sind derzeit in Prüfung durch die Swissmedic.

Bei den «mRNA-Vakzinen» handelt es sich weder um Lebendimpfungen noch um eine Gentherapie. Eine Integration in das menschliche Genom findet nicht statt; der geimpfte Organismus kann aus dem Vakzinematerial keine infektiösen Viruspartikel herstellen. Die «mRNA-Vakzine» führt vielmehr zu einer vorübergehenden Produktion von Virusproteinen, gegen welche das Immunsystem protektive Antikörper produzieren kann.

Unter Immunsuppression kann der Aufbau neutralisierender Antikörper beeinträchtigt sein. Die Analyse von entsprechenden Patienten wird zeigen, ob und wann eine Auffrischimpfung sinnvoll bzw. notwendig sein wird. Es wird aber nicht empfohlen, die immunsuppressive/-modulierende Therapie vor Impfung zu vermindern oder gar abzusetzen wegen dem Risiko der Aktivierung der Grunderkrankung. Eine zu beachtende Ausnahme bildet die Gabe von langwirksamen B-Zell depletierenden Therapien (Rituximab). Hier ist der Nutzen/Nachteil dieser Behandlung im Rahmen einer Vakzination zu erwägen, allenfalls mit Pausierung oder gar Umstellung auf eine alternative Therapie[51].

Persönlich empfehle ich, bei Patienten unter Immunsuppressiva etwa 6 Wochen nach abgeschlossener Impfung die Corona-Antikörper zu bestimmen. Bei tiefen Titern dürfte dann eine dritte Impfung bzw. eine Auffrischimpfung nötig sein.

Die nächsten Monate werden zeigen, ob ein genügender Impfschutz aufgebaut wird. Es gibt jedoch keinen Grund anzunehmen, dass die Impfreaktion sich von jener nach Influenza-Vakzination unterscheidet.

Inzwischen wurde eine Impfstudie, basierend auf den SCQM-Daten, gestartet ([59]; Organisation durch Proff. Andrea Rubbert-Roth, S. Gallen, und Axel Finckh, Genf). Die Antikörper-Bestimmung wird Aufschluss geben über die Wirksamkeit der Impfung bei Rheumapatienten und zu entsprechenden Empfehlungen führen (Impfschutzstärke, -Dauer, Notwendigkeit einer Auffrischimpfung).

Abkürzungen:

- ACR: American College of Rheumatology

- DGRh: Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie

- EULAR: European League Against Rheumatism

- bDMARD: Biologics/Biosimilars

- csDMARD: conventional synthetic DMARD

- tsDMARD: targeted synthetic (zielgerichtete) DMARD

- JAK: Janus Kinase

- MTX: Methotrexat

Referenzen/weiterführende Literatur

- Webinar Rheuma Schweiz vom 26.3.2020 (Prof. Peter Villiger, Bern): www.rheuma-schweiz.ch/index.php?id=1846&L=0&L=0.

- Webinar Rheuma Schweiz vom 2.4.2020 (Prof. Axel Finckh, Lausanne): www.rheuma-schweiz.ch/index.php?id=1847.

- NHS Publication: Clinical guide for the management of rheumatology patients during the coronavirus pandemic, 16.3.2020: www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-content/uploads/sites/52/2020/03/clinical-guide-rheumatology-patients-v1-19-march-2020.pdf.

- NHS Publication: Clinical guide for the management of patients with musculoskeletal and rheumatic conditions on corticosteroids during the coronavirus pandemic, 25.3.2020: www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-content/uploads/sites/52/2020/03/CO0043_Specialty-guide-and-coronavirus_-MSK-corticosteroid_-v1-25March.pdf.

- British Society for Rheumatology: COVID-19: guidance for rheumatologists (Updated 6 October 2020): www.rheumatology.org.uk/news-policy/details/covid19-coronavirus-update-members.

- NICE: COVID-19 rapid guideline: rheumatological autoimmune, inflammatory and metabolic bone disorders: www.nice.orguk/guidance/ng167.

- Schweizerische Gesellschaft für Rheumatologie: SGR-News: Informationen zum Coronavirus (COVID-19/SARS-CoV-2). www.rheuma-net.ch/de/aktuelles/200-informationen-zum-coronavirus-coid-19-sars-cov-2.

- Favalli EG et al: COVID-19 infection and rheumatoid arthritis: Faraway, so close! Autoimmunity Reviews, in press: https://doi.org/10.1016/j.autrev.2020.102523.

- WHO on corticosteroids: www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-antiretrovirals.

- Ibrahim A et al. Risk of infection with methotrexate therapy in inflammatory diseases: a systematic review and meta-analysis. J Clin Med 2018;8:15.

- Lacaille D et al. Use of nonbiologic disease-modifying antirheumatic drugs and risk of infection in patients with rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2008;59:1074-81.

- Smitten AL et al. The risk of hospitalized infection in patients with rheumatoid arthritis. J Rheumatol 2008;35:387-93.

- Singh JA et al. Adverse effects of biologics: a network meta-analysis and Cochrane overview. Cochrane Db Syst Rev 2011;CD008794.

- Shale M et al. Anti-tumor necrosis factor therapy and influenza: keeping it in perspective. Ther Adv Gastroenter 2010;3:173-7.

- Winthrop KL et al. Herpes zoster and Tofacitinib therapy in patients with rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2014;66:2675-84.

- Smolen JS et al. Safety profile of Baricitinib in patients with active rheumatoid arthritis with over 2 years median time in treatment. J Rheumatol 2018;46:7-18.

- Biggioggero M et al. Upadacitinib and filgotinib: the role of JAK1 selective inhibition in the treatment of rheumatoid arthritis. Drugs Context 2019;8:212595.

- Devaux CA et al: New insights on the antiviral effects of chloroquine against coronavirus: what to expect for COVID-19? Int J Antimicrob Agents. 2020 MAR 11: Epub ahead of print: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920300881.

- Gao J et al. Breakthrough: chloroquine phosphate has shown apparent efficacy in treatment of COVID-19 associated pneumonia in clinical studies. Biosci Trends 2020. https://doi.org/10.5582/bst.2020.01047.

- Chen J et al: a pilot study of hydroxychloroquine in the treatment of patients with common coronavirus disease-19 (COVID-19). J Zhejiang Univ (Med Sci): www.zjujournals.com/med/EN/10.3785/j.issn.1008-9292.2020.03.03.

- Clinical Trials Related to COVID-19 Listed on ClinicalTrials.gov: www.nih.gov/coronavirus.

- Xu X et al. Effective treatment of severe COVID-19 patients with tocilizumab. ChinXiv:20200300026.

- Wang W et al. Up-regulation of IL-6 and TNF-alpha induced by SARS-coronavirus spike protein in murine macrophages via NF-kappaB pathway. Virus Res 2007;128:1-8.

- Richardson P et al. Baricitinib as potential treatment for 2019-nCoV acute respiratory disease. Lancet 2020;395:e30-1.

- Ferguson FM, Gray NS. Kinase inhibitors: the road ahead. Nat Rev Drug Discov 2018;17:353-77.

- Ayllon J, Garcia-Sastre A. Current topics in microbiology and immunology. Curr Top Microbiol 2014;386:73-107.

- Stebbing J et al. COVID-19: combining antiviral and anti-inflammatory treatments. Lancet Infect Dis 2020. https://doi.org/10.1016/s1473-3099(20)30132-8.

- Monti S et al. Clinical course of COVID-19 in a series of patients with chronic arthritis treated with immunosuppressive targeted therapies. Ann Rheum Dis 2020: https://ard.bmj.com/content/annrheumdis/79/5/667.full.pdf.

- Magagnoli J et al. Outcomes of hydroxychloroquine usage in United States veterans hospitalized with Covid-19. medRxiv 2020: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jdv.16433.

- Webinar Rheuma Schweiz vom 21.4.2020 (Prof. Andrea Rubbert-Roth, St. Gallen), JAK-Inhibitoren bei COVID-19 (www.rheuma-schweiz.ch/index.php?id=1866&L=862&L=862).

- Schulze-Koops H et al. Handlungsempfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie e. V. für die Betreuung von Patienten mit entzündlich rheumatischen Erkrankungen im Rahmen der SARS-CoV-2/COVID-19-Pndemie – Update Juli 2020. Z Rheumatol. https://doi.org.10.1007/s00393-020-00851-x.

- Landewé RBM et al. EULAR provisional recommendations for the management of rheumatic and musculoskeletal diseases in the context of SARS-CoV-2. Ann Rheum Dis2020;79:851-8.

- Mikuls TR et al. American College of Rheumatology Guidance for the Management of Rheumatic Disease in Adult Patients During the COVID-19 Pandemic: Version 2. Arthritis Rheum 2020;72;9; September 2020: pp e1-e12.

- Leipe J et al. SAR-CoV-2 & Rheuma: Konsequenzen dr SARS-CoV-2-Pandemie für Patienten mit entzündlich rheumatischen Erkrankungen. Ein Vergleich der Handlungsempfehlungen rheumatologischer Fachgesellschaften und Risikobewertung verschiedener antirheumatischer Therapien. Z Rheumatol 2020: https://doi.org/10.1007/s00393-020-00878-0.

- Biran N et al. Tocilizumab among patients with COVID-19in the intensive care unit: a multicenter observational study. Lancet 2020; August 14: https://doi.org/10.1016/s2665-9913(20)30277-0.

- Ciurea A et al. Impact of the COVID-19 pandemic on the disease course of patients with inflammatory rheumatic diseases: results from the Swiss Clinical Quality Management cohort. Ann Rheum Dis 2020: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7509948.

- Sarzi-Puttini P et al. Prevalence of COVID infections in a population of rheumatic patients from Lombardy and Marche treated with biological drugs or small molecules: a multicenter retrospective study. J Autoimmun 2020; September 22: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7506330.

- Kashur T, Tleyjeh IM. Itis time to drop hydroxychloroquine from our COVID-19 armamentarium. Med Hypotheses 2020, August 17: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7509948.

- Becker R. J Thromb Thrombolysis 2020; September 3: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7467860.

- Paterson RW et al. The emerging spectrum of COVID-19 neurology: clinical, radiological and laboratory findings. Brain 2020: https://academic.oup.com/brain/advance-article/doi/10.1093/brain/awaa240/5868408.

- Gianfrancesco M et al. Characteristics associated with hospitalisation for COVID-19 in people with rheumatic disease: data from the COVID-19 Global Rheumatology Alliance physician-reported registry. Ann Rheum Dis 2020;79:859-866.

- Pablos JL et al. Clinical outcomes of hospitalized patients with COVID-19 and chronic inflammatory and autoimmune diseases: a multicentric matched cohort study. Ann Rheum Dis 2020; August 12: https://ard.bmj.com/content/annrheumdis/early/2020/08/12/annrheumdis-2020-218296.full.pdf.

- CDC: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html.

- Liu M et al. The association between severe or dead COVID-19 and autoimmune diseases: A systematic review and meta-analysis. J Infection 2020;81:e93-e95.

- Zhong J et al. COVID-19 in patients with rheumatic disease in Hubei province, China: a multicentre retrospective observational study. Lancet Rheumatol 2020; https://doi.org/10.1016/S2665-9913(20)30227-7.

- Freites Nunez DD et al. Risk factors for hospital admissions related to COVID-19 in patients with autoimmune inflammatory rheumatic diseases. Ann Rheum Dis 2020;79:1393.

- 22. Berner Immunologietag: COVID-19 Immunologie vom 3.12.2020: www.rheuma-schweiz.ch/index.php?id=2100.

- NICE Guidelines (COVID-19) : rheumatological autoimmune, inflammatory and metabolic bone disorders. www.nice.org.uk/guidance/ng167/chapter/3-Patients-known-or-suspected-to-have-COVID-19

- Emmi G. et al. SARS-CoV-2 infection among patients with systemic autoimmune diseases. Autoimmun Rev 2020: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32376395/.

- Haberman R et al. Covid-19 in immune-mediated inflammatory diseases – case series from New York. N Engl J Med 2020;383:85.

- Deutsche Ges. für Rheumatologie: Impfung gegen SAR-CoV-2 bei entzündlich-rheumatischen Erkrankungen. https://drgh.de/Start/Wissenschaft/Forschung/COVID-19/Impfung-gegen-SARS-CoV2.html.

- Sterne J et al. Association between administration of systemic corticosteroids and mortality among critically ill patients with COVID-19 : a meta-analysis. JAMA 2020;324:1330.

- Rosas I et al. Tocilizumab in hospitalized patients with COVID-19 pneumonia. www.medrvix.org/content/10.1101/2020.08.27.20183442v2.

- FAI2R et al. Severity of COVID-19 and survival in patients with rheumatic and inflammatory diseases : data from the French RMD COVID-19 cohort of 694 patients. Ann Rheum Dis 2020 : https://ard.bmj.com/content/early/2021/01/26/annrheumdis-2020-218310.

- Fitzgerald GE et al. COVID-19: What do rheumatologists need to know? Curr Rheumatol Reports 2021: https://link.springer.com/article/10.1007/s11926-020-00971-y.

- www.infovac.ch.

- https://bag-coronavirus.ch/impfung/.

- Akiyama S. et al. Prevalence and clinical outcomes of COVID-19 in patients with autoimmune diseases: a systematic review and meta-analysis. Ann Rheum Dis 2021;80:384.

- Info zur Impfstudie SCQM: “Real-world dynamics of anti-S1-binding antibodies after COVID-19 vaccination in patients with inflammatory rheumatic diseases”. scqm@hin.ch.